'Current' 컨텐츠

컨텐츠 영역

게시판 상세 내용

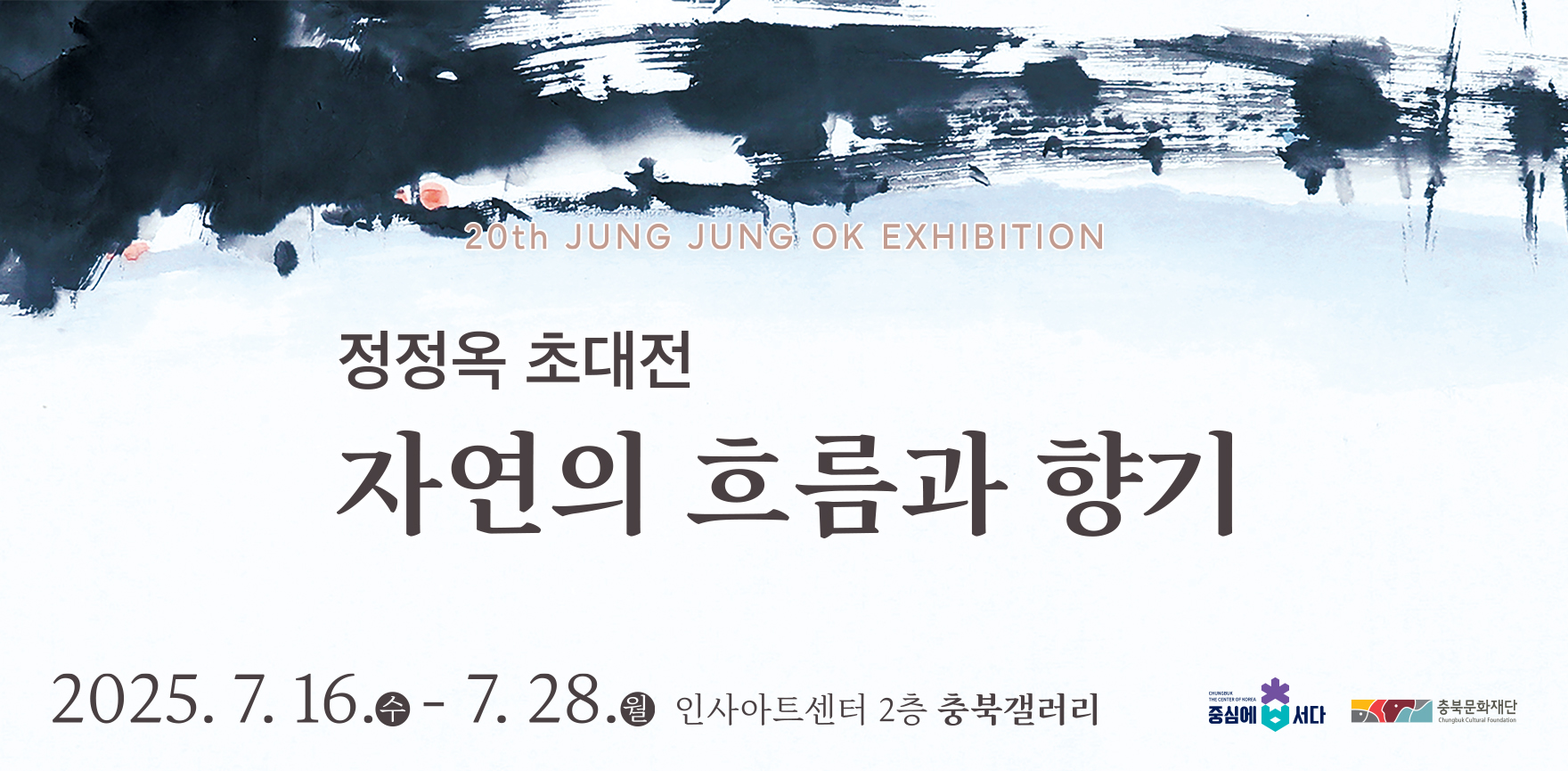

인사동 충북갤러리자연의 흐름과 향기Exhibition Details

- 전시일정 Jul 16 - Jul 28, 2025

- 참여작가 정정옥

Artist' note

이왕이면 꿈도 크게 꾸자!

내가 지금 힘든 건 내가 변화하고 있다는 것이다.

성장하고 있기 때문이다.

작품 속에 몰두하며 나를 행복하게 만들자.

이번 작품에서 비우고자 하는 것은 화면의 기울기와 평면!

보기에는 아주 쉬운 작품인 것 같으나 난 이번 작품에 많은 것을

인내하며 무언가를 채우려고 했던 작가의 습성을 많이 버렸다.

비운다는 것이 결코 쉬운 것은 아니다.

인내력과 작품에 많은 이야기를 던져줬을 때

비로서 아련한 안개 속에 무언가 저 작품 속에는

작가의 심요한 생각이 있었겠지!

상상할 수 있는 것을 던져줬을 때 화폭에 채워 옮기게 된다.

〈작가 노트 중에서〉

Exhibitions

Review

정정옥 개인전에 부쳐

강호생 (수묵화가)

자신이 하고자 하는 영역에서는 언제나 최선을 다하며 부지런함과 예의를 겸비한 사람을 또 만나본다. 그는 작가 정정옥이다.

때때로 그는 정의롭기도 하며 다소 딱딱하기도 하다. 그러한 면들이 그의 작품에 녹아있어서 강한 부드러움을 제시해준 바 있다. 이에 따른 그의 변화는 거듭할수록 운치를 더해가고 있음을 알 수 있다.

수묵화라는 독특하고 신비스런 매력을 알고, 그것을 표현하는 작가는 다른 영역과 비교를 불허한다고 해도 무방하다. 이러한 표현에 대하여 많은 작가들이 아무리 부정한다하더라도 결과는 참패일 수밖에 없다. 그 정도로 수묵의 깊이와 넓이는 아무나 감당하는 것이 아님을 알게 될 때 인정할 수밖에 없는 영역이다. 이러한 관점에서 작가 정정옥은 반복되는 고뇌와 좌절과 근심에서 카타르시스를 열망했음은 작품 곳곳에서 발견되어진다. 이때 작가의 작품에서 한 가지 막힌 것을 뚫어야 하는 진단을 내리게 된다. 그럴 때 작가는 꽉 막힌 공간에서 터져 나오는 일시의 쾌감을 경험할 것이다. 바로 그것이 작가 정정옥이 풀어야 했던 것이며, 올바른 처방전에 따른 쾌유를 이제 경험하게 되었다는 것이다. 그 회복의 잉여는 역시 ‘그림은 그리지 않는 것이 그림이다’라는 사실을 인정하고자 할 때 많은 ‘이문’이 남는 것임을 알았을 것이다. 환언하면 이문은 생명이며, 충만함과 소망이며, 인내이다. 즉 그것은 ‘여백’이라는 것이다. 바로 생명의 여백을 이제 부담감 없는 마음가짐으로 넉넉히 풀어내고 있음이 최근 작가의 작품들이라고 할 수 있다.

정정옥의 이전 작품들은 많은 작가들이 실수 하듯이 그리고만 있었다. 더 가혹하게 표현하면 계속 그려내려고만 했었다. 이러면 이럴수록 그림의 본질은 자꾸만 도망갔다는 사실을 그때는 인지하지 못했을 것이다. 때문에 작가가 그토록 고뇌의 한 숨으로 붓을 던졌을 것인데, 이제는 차원이 달라졌다. 이전의 작품들은 ‘눈이 즐거운 그림’을 그렸다면 이제는 ‘마음이 즐거운 그림’을 그리고 있기 때문이다. 서두에 못 박아 놓았듯이 감지할 수 있는 자만이 알 수 있음에, 작가는 그것을 인정하면서 도달의 결과물을 내놓고 있다는 것이다.

그림은 시각적 언어이다. 그렇다고 그 결과물이 시각 자체로만 머물면 죽은 그림이다. 겉껍데기의 시각적 미에 사로잡혀 있다 보면 당연히 내면의 기능은 마비된다. 마음은 슬픔인데 거죽은 기쁨이다. 바로 이것이 위선이다. 그 누구보다도 작가는 이런 배우(위선)가 되어서는 아니 된다. 그러나 이런 배우들이 미술계에 판을 치고 있음은 누구나 인정할 수밖에 없을 것이다. 이는 모두가 그림의 본질을 망각하거나 알면서도 실천하지 않고, 아예 무지하기 때문일 것이다.

이러한 점에서 작가 정정옥의 작품은 ‘마음이 즐거운 그림’이 무엇인지 실천하고 있다는 것이다. 매만지고 덧칠하며 정성들여 가공된 열심에서 벗어나, 따사로움의 성품이 발견되고 있다. 그것은 미완성조차도 스스로 인정하고 작품의 일부임을 알면서 넉넉한 여유를 깨달은 것이었다. 그러한 것은 작품 곳곳에 노출된다.

하지만 온전한 완성의 접근을 위해서는 회화의 조형성에 대하여 풀어야할 숙제는 남아 있다. 그것은 초감각적인 세계의 일부로 부단한 부서짐을 맞아들여야 가능하지만 곧 알게 되리라 생각한다. 필선의 강약에 대하여 많은 사람들이 잘 못 알고 있다. 다시 말하면 겉으로 보이는 거칠고 빠르며 견고한 것 같은 묵필을 강함으로 말하는 편이다. 하지만 그런 그림과 그런 성품은 스스로를 지치게 한다. 즉 이런 것의 결과물은 ‘마음이 아닌’, 시각적 언어라는 미명하에 그 알량한 ‘눈’에 무게를 두었기 때문이다.

바로 이러한 것을 인지한 작가 정정옥의 작품은 상당히 넉넉해졌다. 작가라고 스스로 이름 붙이려면 타인의 시선에 의하여 끌려가 지배당하지 않아야 한다. 관객들의 입맛에 아부하지도 말아야 한다. 그리고 화면 가득 작가의 고생한 흔적을 요구하는 관객들에게 속지도 말아야 한다. 그런 관객들에게 빼앗긴 세월을 어디서 보상받겠는가! 관객들의 위선적 입맞춤을 즐기는 동안 자신은 사라지고, 자신의 마음속은 온갖 누룩들로 스스로를 부풀게 할 뿐이다. 타자를 의식한 작가는 자신에게 정직하지 못하며 그들의 고용인일 뿐이다.

이러한 모든 함정들을 수묵화의 묵필로 바르게 응축할 수 있다. 하지만 그것이 힘들었던 것이며, 고난이었고 아픔이었던 것이다. 그러나 기쁨은 반드시 고난 다음에 온다는 것을 인정한다면, 많은 작가들은 자신이 스스로 타협하는 배우(위선)의 기질을 버려야 하리라.

정정옥 작가의 이번 작품세계를 더 깊이 논리적으로는 말하지는 않겠다. 다만 작가는 많은 진전을 가져왔다는 것이며, 화면의 함축성과 필묵의 격조를 드러내고 있음이다. 나아가 작가의 양심에 응답하고 실천하는 작가의 모습은 정직하고 아름다운 것이다. 그 모습이 오늘 ‘정정옥 작가의 모습’이라고 하면 믿을 수 있겠는가? -