'Current' 컨텐츠

컨텐츠 영역

게시판 상세 내용

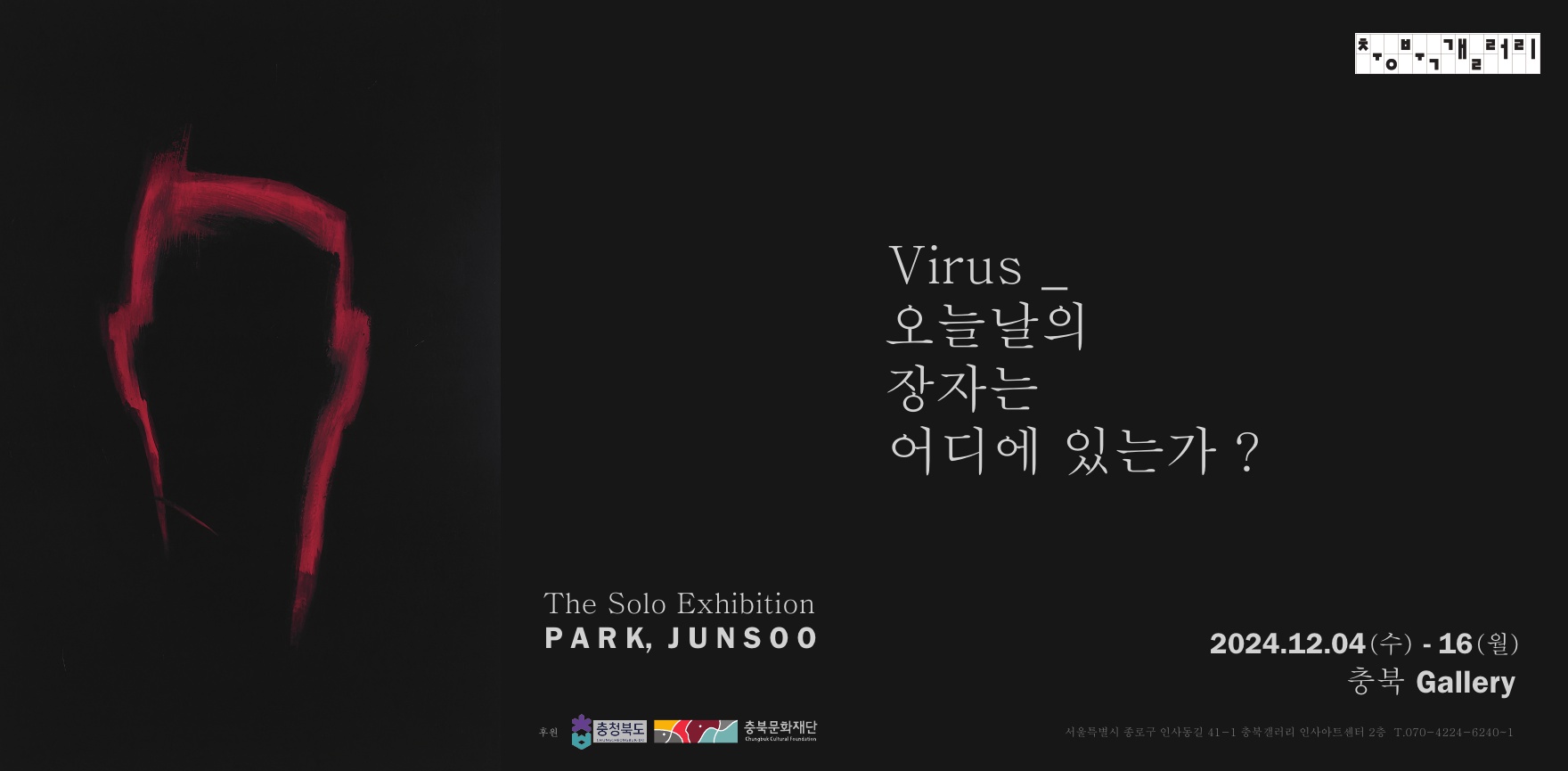

인사동 충북갤러리Virus - 오늘날의 장자는 어디에 있는가?Exhibition Details

- 전시일정 Dec 4 - Dec 16, 2024

- 참여작가 박준수

- 전시소개

Artist' note

Virus-오늘날의 장자는 어디에 있는가?

전시기간 2024. 12. 04 - 12. 16

전시장소 충북갤러리(인사아트센터2층)

『환각의 정의는 지각되는 실체적 대상이 존재하지 않는 심적 현상이자, 실재하는 것처럼 지각되는 표상을 가지는 것을 말한다. 다른 의미로 “일어나는 현상세계에서의 대상을 보여지는 대상으로 결정지으려는 심리적 요소, 보이지 않는 현상의 예고되어있지 않은 상태에 대한 불안적 요소를 지우려는 심리적 상태 사이의 갈등” 등을 말한다. 』

이러한 환각은 실상과 가상 사이 본질에 대한 물음, 자기와 외부세계 사이의 교차점, 갈등, 접촉, 간격, 불안, 거부 등에 자기화된 현상이 일어나고 그 모호한 경계선상안에서 탐색이 이루어진다.

모호함의 경계’가 말하는 ‘정확히는 알 수 없는 무언가 불확실한 상황의 극대화와 경계’는 현재시대의 부재와 상실, 관계의 거리감 및 일체성에 대해 접근하고 있다. 환각-인간과 식물 또는 인간과 자연을 통한 모호함의 경계 중 작품 <음(陰)>, <공(空)>, <내가 나비인가?, 나비가 나인가?> 는 환각의 상태, 모호함의 경계를 통해 대상과 접근해 가는 과정을 관계와 대상과의 거리감, 일체성, 사실적 형상이 의식의 흐름을 통한 비현실적 상황으로의 현상적 이탈을 모색하는 작품이다.

보여 지는 대상의 사실적 형상, 대상에 대한 접근과 감정이입, 변이와 현상이탈, 일체된 상태 등은 의식의 전환, 이탈적 의식현상으로 모호함의 경계를 풀어가는 단서이자 이를 통해 대상을 바라보고 현상을 받아들이며 그 안에서 타자와 자기의 실체를 발견해 가는 과정이 이루어지고자 한다.

가상(假像)은 거짓된 상으로 현실세계에선 존재하지 않는 세계의 상를 말한다. 실제하는 대상이 가지고 있는 본질은 무엇인가? 현실세계에 존재하는 사물들에 접근하고 근접된 개체의 본질에 자기를 타자와 관계 맺음으로써 접근을 위한 일차적 과정이 이루어진다. 개체와의 사이에 일어나는 모호함의 경계, 교차, 교감을 통한 현상 변화는 차이, 동질성, 또 다른 이미지의 발견 등 감정이입과 함께 본질적 해석의 적극적 개입이 이루어진다. 실제 하는 대상자체는 있는 그대로의 상태로만 정지되어져 있지 않으며 끊임없이 유기적 관계들 속에서 상호 작용한다. 그것이 생물이건 무생물이건, 현실적이건 비현실적이건 간에 그 실체에 대한 본질의 탐구는 자기와 타자사이에 경계를 넘어 현실과 비현실의 모호한 경계를 뛰어넘는 시공간을 지나 자체의 발견을 위한 모색이 적극적으로 나타난다. 실제 하는 상은 실제 하지 않은 상들과 결합되고 실제 하지 않은 상들의 가상의 세계는 실제와 결합 또는 분열을 일으키며 현상의 경계를 넘나든다.

환각-물아(物我)는 실제 하는 세계와 가상의 세계 사이에 존재하는 실체와 비 실체, 교감을 통한 감정이입, 일체, 의식의 변화, 분열을 통한 본질의 접근으로 의식의 현상 세계를 이해하기 위한 접근방법을 찾고 있다.

이번 전시

첫 번째

장자(莊子)연작(聯作)의 작품들은 환각-해체된 풍경과 격리된 표상으로의 표현해석으로 물아일체가 이루어지는 과정으로서의 경계선상을 보여주고 있다.

물(物)과 아(我)는 실상과 존재로써의 현상적 세계 안에 경계의 접근과 모호함의 경계로 본질과 일체의 상태가 좁혀지게 된다.

환각은 현실과 비현실의 세계 속에서 실상과 가상의 세계가 공존하고, 분열과 해체의 과정을 거쳐 그 경계의 중심에서 해답과 가치를 발견하게 된다.

두 번째 최근 실험작 <유(遊)) - 세상의 모든것>의 점시리즈 신작이다.

유(遊)는 장자(莊子)의 소요유(逍遙遊)를 말하며 “자유롭게 노닐다”로 세상의 모든것을 말한다. 대상은 다양한 크기와 모양들로 생성되어져 있으며 그 가치와 고유한 성질을 인정하면 자유롭다

점시리즈는 대상이 지닌 인식과 표상을 자기와 타자의 주관과 객관사이에서 해석과 인정으로 자유로움을 얻고자 한다.

현재의 전시주제:

나(我)와 실체(物)사이의 모호함의 경계를 통해서 접근하고자 하였으며, 그 경계선상은 실상과 가상의 분열, 해체된 풍경과 격리된 표상을 통해서 본질에 다가가려 하고 있다. 실체와 실체하지 않는 세계 속에서 자아는 지속적인 자극을 경험하고 일상의 다양한 접근과 교류를 통한 일련의 사건들은 현실과 현상작용을 통해서 물아(物我)의 경계(境界)를 자유롭게 넘나든다.

박 준 수

About

Virus-오늘날의 장자는 어디에 있는가?

전시기간 박준수 개인전

전시기간 2024. 12. 04 - 12. 16

전시장소 충북갤러리(인사아트센터2층)

이번 전시

첫 번째

장자(莊子)연작(聯作)의 작품들은 환각-해체된 풍경과 격리된 표상으로의 표현해석으로 물아일체가 이루어지는 과정으로서의 경계선상을 보여주고 있다.

물(物)과 아(我)는 실상과 존재로써의 현상적 세계 안에 경계의 접근과 모호함의 경계로 본질과 일체의 상태가 좁혀지게 된다.

환각은 현실과 비현실의 세계 속에서 실상과 가상의 세계가 공존하고, 분열과 해체의 과정을 거쳐 그 경계의 중심에서 해답과 가치를 발견하게 된다.

두 번째 최근 실험작 <유(遊)) - 세상의 모든것>의 점시리즈 신작이다.

유(遊)는 장자(莊子)의 소요유(逍遙遊)를 말하며 “자유롭게 노닐다”로 세상의 모든것을 말한다. 대상은 다양한 크기와 모양들로 생성되어져 있으며 그 가치와 고유한 성질을 인정하면 자유롭다

점시리즈는 대상이 지닌 인식과 표상을 자기와 타자의 주관과 객관사이에서 해석과 인정으로 자유로움을 얻고자 한다.

현재의 전시주제:

나(我)와 실체(物)사이의 모호함의 경계를 통해서 접근하고자 하였으며, 그 경계선상은 실상과 가상의 분열, 해체된 풍경과 격리된 표상을 통해서 본질에 다가가려 하고 있다. 실체와 실체하지 않는 세계 속에서 자아는 지속적인 자극을 경험하고 일상의 다양한 접근과 교류를 통한 일련의 사건들은 현실과 현상작용을 통해서 물아(物我)의 경계(境界)를 자유롭게 넘나든다.

박 준 수

Exhibitions

Review

박준수-莊子에게 길을 묻다

장정란(미술사. 문학박사)

박준수의 그림은 우리에게 질문을 던진다. 오늘 우리가 어디에 있는지, 어디에 서 있는 것이 적당한 것이지, 그것은 가능한 것인지

그의 그림 제목에 등장하는 장자는 어디에 있는가, 나비인가 나인가 라는 의문부호가 관객에게도 이런 사유를 유도 한다

그림의 형식은 두 가지로 나눌수 있다. 우선 화면 중앙에 추상적 인물이 등장한다. 인물은 전신이 아니고 두상만 그려저 있다. 그린다 라는 행위보다 바라보다 라는 개념으로 묘사된다.

검정 바탕에 붉은색으로 묘사된 인물과 빨강 바탕에 검정색으로 표현한 형식이다. 인물의 얼굴은 추상적이기는 하나 정면으로 보이는데 이것은 세상을 응시하는 것이기도 하고 관객을 바라보는 것이기도 하다.

얼굴 안에는 사각형의 도상이 겹처진 듯 그려진 작품들이 있는데 두 개의 각기 다른 상징으로 쓰이고 있다. 하나는 사각형은 타자로 보이는데 나와 타인과의 인식 관계의 표현이다. 나와 타자가 만나 하나의 공간에서 두 개, 또는 여러개의 세계가 완성된다. 또 하나의 상징으로 사각형은 나비의 환영이다. 나비인가, 나인가라는 작품 제목이 있는 그림들이다.

장자 齊物論제물론에 보면 그는 꿈속에서 나비가 되어 하늘을 훨훨 날아다녔다. 그러나 꿈을 깨고 보니 장자로 돌아와 있었다. 장자는 질문한다. 현재의 내가 나인 걸까, 꿈속에서 날아다녔던 나비가 나인 것인가 . 장자가 말하고자 하는 것은 내가 나비일 수 있고 나비가 나 일 수도 있다는 것으로 나비와 나는 종種은 다르지만 만물의 세계에서 보면 동일한 가치를 가진다는 것이다

즉 만물속의 모든 것들은 모두 동등하다는 메시지이다. 物我一體물아일체의 경지이기도 하다. 그러나 흥미로운 것은 물아일체의 경지가 이 제목의 그림들 에서는 환각 처럼 표현된다. 추상적 얼굴 안에 그어진 사각형 도형은 나와 나비의 이중적 장치로 몽환성을 띠고 등장 한다.

그러므로 한가지 색조의 바탕색 위에 그려진 단순한 도상임에도 관객들에게 무한한 사유의 확장으로 다가온다.

이 시대 박준수는 왜 장자를 찾는 것 이며 호접지몽胡蝶之夢의 고사를 차용하는 것인지에 대한 의미를 인물이 메인 소재인 작품에서 그 답을 제시하고 있다. 복잡하고 다양한 문화와 의견이 화양연화처럼 폭발하는 현 시대에서 흑백논리나 독선은 갈등의 단초가 된다.

내가 나비이고 나비가 나듯이 내가 너이고 네가 내가 되는, 동등한 가치를 인정하는 세상을 꿈꾸는 그림들이다.

또 다른 형식은 점으로 표현되는 작품들 이다. 점은 블랙바탕에 노랑색 점이 100개, 레드바탕에 검은색이 점이 100개 찍어진다. 그린다가 아니라 화면에 찍는다 라는 행위가 중요할 것이다. 점들은 원형이지만 조금씩 형태가 다르고 색채의 뉘앙스도 조금씩 다르다.

100개의 점이지만 다 다른 점이다. 이것은 다양한 타자들 일수도 있고 다양한 문화의 빛깔일 수 도 있다. 그러므로 주관적인 그린다가 아니라 객관적인 찍혀진다의 방식으로 표현된다.

장자 소요유逍遙遊편에 보면 장자와 혜자의 커다란 표주박(瓠)에 대한 대화가 있다. 혜자는 본인이 키운 박나무에 너무 큰 박이 열려 아무런 쓸모가 없다고 말한다. 그 말에 장자는 박이 커서 표주박을 만들 수 없다면 배를 만들어 강에 띄우면 된다고 말해준다. 즉 사물의 모든 것은 다 쓸모가 있으니 불평을 하지 말라는 것이다. 또한 세상의 무슨 일이든 적절하게 활용하고 그저 즐기라는 것이다

박준수의 점 시리즈는 장자의 소요유편 중 이 큰 박에 대한 이야기의 새로운 해석이라고 보여진다. “遊-세상의 모든 것”이라는 제목이 그것을 유추시킨다.

점은 블랙바탕에 주로 노랑으로 찍거나 레드바탕에 검은색으로 찍여진다. 백개의 점은 작품 제목의 “세상의 모든 것”에 대한 표상일 것이다. 점은 크게, 작게 또는 중간 정도로 다양하게 찍혀지며 단색조 이지만 미묘한 층차의 색감을 보인다. 다양한 형태의 점들은 세상의 모든 사건, 의견, 갈등같은 것일 것이다. 미묘한 색감의 층차는 각각의 사람들, 각각의 이야기들의 감성의 흔적 들이다.

박준수는 이 큰 박의 우화를 소환하여 복잡한 현대의 문제들과 나와 타자와의 차이에 따른 갈등, 공격등에 대한 화해의 기대를 제시한다. 세상의 모든 것들은 모두 나름의 효용성이 있다는 것이다. 각각의 존재를 인정하고 세상의 모든 것을 즐기면서 얻을수 있는 정신적 자유의 해방감을 점 시리즈를 통하여 회화적으로 발언하고 있는 것이다

이상으로 보면 이번 전시에서 박준수는 장자에게 길을 묻고 있다. 이 시대는 어디로 가야 하는 것인지, 내 그림은 무슨 이야기를 해야 하는 것인지, 최첨단 디지털 공간에서 회화는 고전이 된 것인지, 작가로서 다양한 질문을 던지고 있다. 그러므로 장자를 찾고 호접지몽의 경계를 탐구하고 커다란 박에 대한 무용성에서 새로운 답을 찾고자 한다

왜 이 시대에 장자인가에 대한 답은 분명할 것이다. 우리 모두는 동등한 가치가 있으며 그 동일 선상에서 삶에 대한 방식을 찾을수 있고, 커다란 박의 무용성에서 지혜가 있다면 유용성으로 환기시킬수 있다.

즉 박준수의 작품세계는 장자 미학에서 이 시대의 새로운 미적 단서를 찾고자 한다. 그러나 단순히 장자를 소환하는 것이 아니라 회화적으로 진지하고 몽환적으로 해석하여 관객들에게 새로운 화면을 선사하고 있다. 또한 예술의 목표중 하나가 관객에게 던지는 정서적 확장이라면 박준수의 그림은 회화적 해석 이상의 사유를 던지고 있다고 있다는 점에서 앞으로의 그의 행보가 기대된다. -